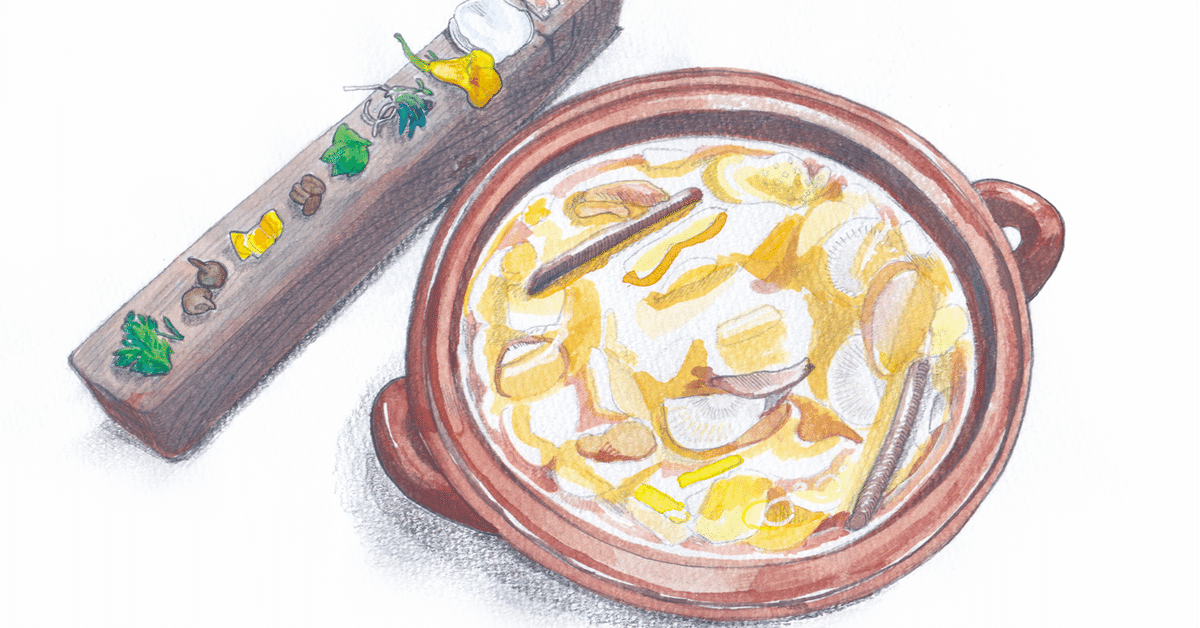

#35 旅人の鍋

小林寛司 / Villa AiDA

「あんな素晴らしい環境で料理を作りたい」同業の料理人の羨望のまなざしを一心に浴びる、小林寛司シェフが今回の主役。

彼をうらやむ人はいても追従しようとはしない。

真似をしようと思ったところで、そう簡単にはできない。

彼が腕を振るうのは、誰もが唯一無二と口をそろえるVilla AiDA。

東京から3時間以上、和歌山県の片田舎にその店はある。

その料理はエゴを微塵も感じさせないが、小林シェフにしか作れない料理。

その独創性の答えは、レストランを囲む畑にあった。

レストランを囲む畑でその日使う野菜を収穫するのが、小林シェフの日課。

“地産地消”や“ファームトゥーテーブル”という言葉が飛び交うずっと前から小林シェフは自ら育てた野菜を料理にしてきた。

「食材のあるところに食べに行く。今はそれが逆になっていて、人が集まっているところに無理やり食材を集めて料理を作る。それはちょっと無理があるんですよ」

「農家さんから直接野菜を買って、その野菜で料理を作ってファームトゥーテーブルっていうのは、境がある。ファームとテーブルに境を作りたくない」

命と料理のseamlessな関係こそ、小林シェフの考える食。

兼業農家の長男として生まれた小林シェフ。

実家は米農家で自分たちの食べる分だけの野菜を作っていた。

「家業を継ぐつもりは全然なかった」という小林シェフは、料理学校を卒業後、21歳でイタリアへ。田舎のレストランで修業を重ね、そこでかけがえのない財産を手に入れた。

その土地にいる人が、その土地を愛する気持ち

―NOSTRANO(私たちの~)

その言葉を胸に帰国後、地元和歌山に店をオープンした。

当時を小林シェフはこう振り返る。

「オープンした当時は自分のお店を持てるうれしさでイタリアで勉強してきたことを忘れてしまい、こんな料理ができるんだぜっていう若造になっていた。お客さんが来なくなり、よくよく考えると、違うことをしていることに気が付いた。都会からお客さんに来てもらいたいのに、料理が伴っていなかった」

ハトやウサギやフォアグラなどの輸入食材を使うのをやめ、小林シェフは野菜を植えた。

「輸入野菜は高くて仕入れられなかったが、イタリアンなのでフェンネルが使いたかったので、とりあえず植えてみようと思って始めた。都会の人がこういうものを食べる日がきっと来るんだろうと、信じられたのでやって来れた」

そうして、今や150種類もの野菜を手掛けるまでになった小林シェフ。

自然と向き合い、野菜と対話を重ねる中で育んできた独自の観点がある。

先入観を持たない。

「農家さんは出荷する時に、真ん中だけをきれいに袋に入れて出荷し、周りを捨ててしまうことがあるが、僕はその周りが欲しい。中の柔らかいところはサラダに、外側は焼いたり活かし方がある」

色眼鏡をかけずに食材を見つめるからこそ、素材の本質を引き出す料理が生まれる。

そんな食と農業の未来を背負う小林シェフが完成させた作品。

食べに来てくれる人を想いながら作ったという、体が温まる鍋。

かつおと煮干しのだしに和歌山産のしょうがをたっぷり入れた。

朝、収穫したばかりの白人参、大根、さつまいも、和歌山産のホロホロ鳥でコクをだし、父が育てた米を入れた。仲間から届いた雉を捌き、骨から取っただしと肉を加えて仕上げた。

「この一皿にはいろんな生産者の心が入っている。志のある生産者を応援したい」

食べ進めるたびに土地への愛着が深まっていく、生産者の想いがひとつになった鍋はNOSTRANOそのものだった。

この番組は現在YouTubeで公開中です↓