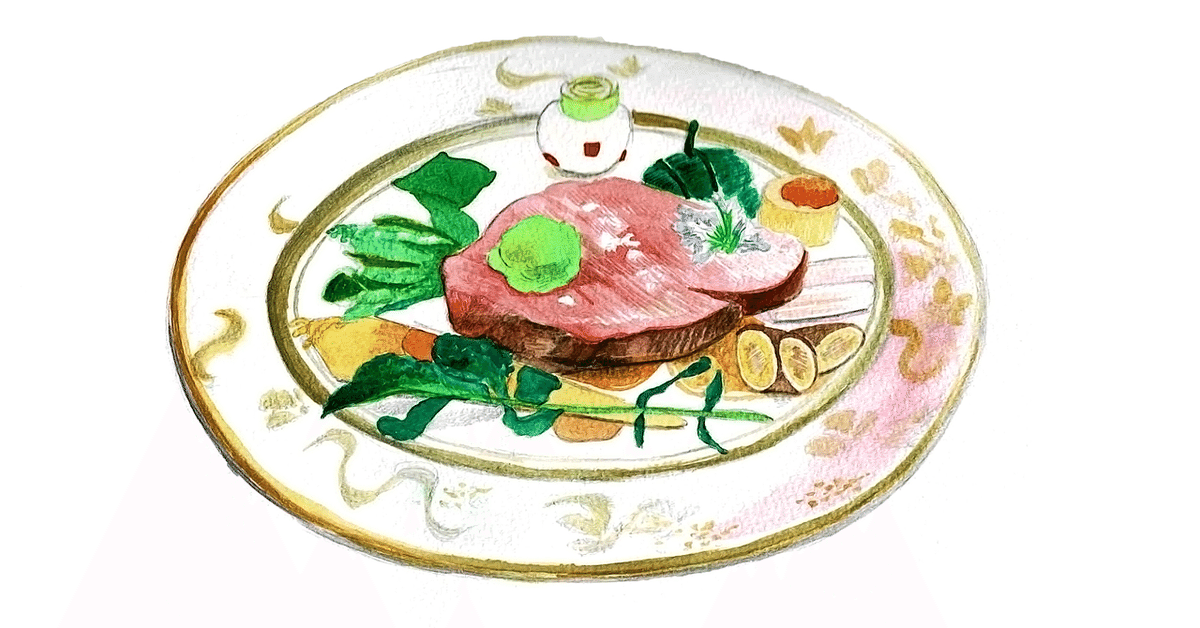

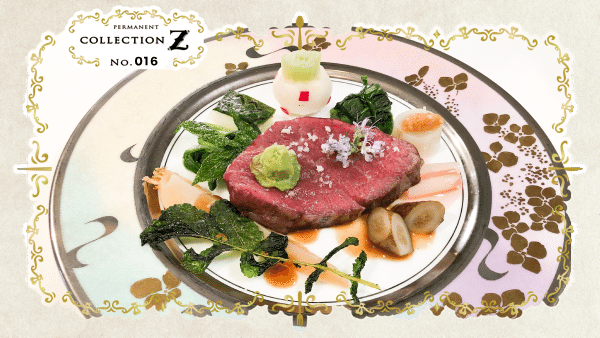

#16 秋川牛のロティ、江戸東京野菜10種と奥多摩わさびの薫りニイクラファームの3種のローズマリーの花添え

三國清三 / オテル・ドゥ・ミクニ

1986年に刊行された料理書「皿の上に、僕がある」。

今ではスタンダードとなった、料理を真上から撮影する手法は、この本から始まったと言われる。手掛けたのは今回の主役「世界のミクニ」、三國清三シェフ。

1954年北海道で漁業を営む三國家の三男坊として生まれた三國シェフ。家の前が海だったこともあって、鮑やうにをおやつ代わりに食べて育った。中でもホヤを食べていたことは料理人を目指す上で武器になった。

「ホヤは海のパイナップルと呼ばれ、海の生き物の中で唯一、甘味、塩味、苦味、酸味、旨味のすべてがそろっている。それを食べることで、味覚が鍛えられた」と三國シェフは話す。

20歳でスイスに渡り、日本大使館の料理人になり腕を振るう傍ら、20世紀を代表する料理人の一人、フレディ・ジラルデに師事して、研鑽を積んだ。そして、名だたる三ツ星レストランで腕を磨いた後、帰国、1985年に「オテル・ドゥ・ミクニ」をオープンした。

当時、三國シェフが作る味噌、米、醤油を取り入れた新しいフランス料理には、邪道だと反発も多かったが、そこには師匠からのこんな教えがあった。

「我々はクリームやバター、チーズで育っている。日本人は味噌、米、醤油で育っている。おまえが本当に心から美味しいと思うものはどっちなのか。そこに正直になれ。それこそが料理の本質。味噌、米、醤油からでるフランス料理こそ、おまえのフランス料理だ。」

そして、1999年、世界5大陸のトップシェフの一人に日本人として初めて選ばれることで、否定的な評価を覆し、その名を世界に轟かせた。

そんな料理界に生きるレジェンド三國シェフが、これからを担う料理人にどうしても伝えたいと、未来へ遺すべき作品に選んだのが、「東京の食材」。

東京もひとつの地方。東京で地産地消をしようと考えた時、感銘を受けたのが江戸東京野菜だった。

徳川家康が江戸に幕府を開いてから、東京の食を支え、今なお残っている野菜が50種近くある。それを食べること、使うこと、伝えることが料理人である自分の使命。

そして、完成したのがこの一皿。

ニイクラファームのハーブ、東京産の野菜がずらり。

フォン・ド・ヴォ―には奥多摩産のわさびを加えて、肉は秋川牛を使った。

一点ものの皿に、まずは旬の江戸東京野菜、そして三色のローズマリーを散らした。生産者への感謝を込め、東京で皿を彩り、フレンチでありながら日本を感じる一皿が完成した。

自分が心から本当に美味しいと思えるものをという教えから、当時、邪道と言われた味噌や醤油をフランス料理に取り入れた三國シェフ。

生まれ育った土地と食の切っても切れない関係。本当においしいものは、身近なところにこそあるものなのかもしれないと感じさせてくれる、東京の地産地消の一皿でした。

この番組はYouTubeで公開中です↓